広報文化

日愛外交関係樹立50周年記念 「聞き語り日愛半世紀 第1回:日本ホッケーの父グレー牧師

<はじめに>

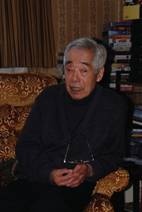

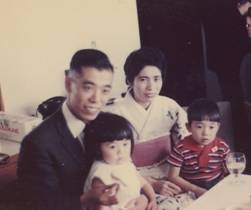

化学者の潮田哲氏は1959年に東京大学からダブリン大学(UCD)勤務のため渡愛され,淑子夫人は翌60年に渡愛後,チェスター・ビーティー・ライブラリーで長年日本美術の紹介に従事されるなどして,以来ご夫妻は半世紀弱ダブリンにお住まいです。日愛50周年を記念して,半世紀のほとんどを見てこられた潮田ご夫妻に日本とアイルランドのつながりについて,数回に亘りお話を伺い,ホームページ上に連載。第1回は,日本にホッケーを紹介したグレー牧師のお話を中心に,ダブリンに来られた1960年前後のエピソードと,当時の様子をお聞きしました。

【グレーさんとの偶然の出会い】

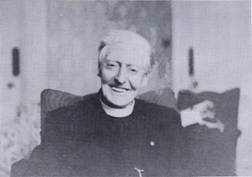

William Thomas Greyさんは1875年に アイルランド で生まれ,トリニティー大学の神学部を出た後1905年に日本に渡り,1914年まで滞在しました。グレーさんは,ご両親が宗教関係で日本にいらしていて聖心の学生さんだったソフィー・メアリーさんと,14年に日本で結婚しました。新婚旅行は日光で,日本が好きで好きでしょうがないという方達でした。グレーさんは山歩きが好きで,上高地の紹介で有名な英国人宣教師のウェストンさんとも友人でした。ダブリンに戻ってからは,2度の大戦のおかげで音信不通になって連絡取れない人が多いが,日本に知り合いが多いと言っていました。彼は本当にジェントルマンでした。

(2)

偶然にも,お会いした当時我が家では日本から「週刊朝日」を船便で送ってもらっていました。当時,私(淑子)は日本語の活字に飢えていたので隅々まで丹念に読んでいたところ,「スポーツの恩人クイズ」というのがあり,その週は「ホッケーの恩人は誰?」というクイズで,「それは港区飯倉のセント・アンドリウ教会の牧師をしていて,もう亡くなられた英国人のグレーさんという人です」という記事だったので,もしかしてあのグレーさんのことではないか,と思い本人に聞いてみました。

その時のことは,今でも忘れられません。記事をもって訪ねてみると,「それは僕のことです!」というので,どうやったら日本の人達と連絡が取れるかと思い,週刊朝日の編集部に手紙を書きました。「船便で送ってもらったので随分前の記事になりますし,アイルランドから突然の手紙で驚かれるかもしれませんが,グレーさんはまだご健在です」と書きました。その後の反響はあまりにも大きいものでした。

(3)

「グレーさん健在」の知らせを聞いた人達から手紙が来たので届けると,受け取ったグレーさんは涙を流して喜んでくれました。週刊朝日の記事の最後に「もし連絡したい方は私までお手紙くだされば英訳もします」と入れたので,その後も沢山の手紙が来ました。100年経った今でも日本の皆さんがこの恩人を称えてくれていて,あの時編集部に手紙を書いて本当によかったと思いました。でなければ,亡くなったことになっていましたので。この話は,当時私がいかに日本語に飢えていたかを示す話です。

1906年(明治39年),当時30歳ぐらいだったグレーさんは慶應義塾の学生にホッケーを紹介し,それが日本ホッケーの起源と言われていますが,トリニティー大学でもホッケー選手だったようです。発足当初の日本では対戦相手は横浜の外人クラブというのがあっただけで,道具もそこからスティックを1本借りてきて,それを元に作らせたと聞いています。ホッケーが知られていないこともあって,練習場探し等にも苦労されたようです。

【日本ホッケーの始まり】

1906年(明治39年)に,英国人ウィリアム・T・グレーが慶応義塾に教えた日をもって 日本のホッケーの正式な始まりとしています。

1906年(明治年)1月初旬,慶応義塾教員・小倉和市の名により義塾内にホッケー 倶楽部創設の趣意書が発表されました。11月中旬,義塾新講堂に於いて,前ダブリン大学ホッケー選手聖アンドリウス教会牧師 グレーが有志にホッケーの説明を行っています。

11月23日午後3時より,芝公園グランドにおいて,グレー自らスティックを取って ゲームの方法を教え,終了後,義塾倶楽部の食堂において発会式が催されました。 参加者は100名。11月26日より日比谷公園芝生グランドで練習を開始しています。

<日本ホッケー協会ホームページより>

【ホッケー紹介時の様子】

「ホッキー」と云う運動競技の講演があるとの貼出しがあり私共は級友を誘って小倉先輩の通訳でグレーさんのご説明を聞き稲荷山下の広場でのグレーさんの巧妙なスチック捌きにすっかり感嘆し早速クラブに入会し爾来引続き卒業迄6年間ご厄介になった次第です。

<慶応義塾ホッケー部60周年記念誌より>

(4)

日本の人達と連絡が取れて,グレーさんも喜んでくれましたが,慶応での喜びようは大変なものでした。以来,慶応ホッケー部との連絡が密になり,「『グレー杯』を作るので初回には日本に来て欲しい,旅費も全部もつから」という話でした。また,64年の東京オリンピックにもご夫妻を招待してくれ,ご本人も喜んでいたのですが体調を悪くして行けず,メッセージだけになりました。このように日本人が大事にしてくれたというのは,彼がホッケーを教えた時の情熱,優しさ,厳しさの表れだと思います。

グレーさんは日本の思い出として,宗教関係の話は一切せず,ホッケーの話ばかりしていました。勿論日本へは牧師として行き,ホッケーを教えに行った訳ではないので,後で「ホッケーでこんなに有名になって残念だ。布教で有名になりたかった」と冗談交じりに言っていました。教わった人達は,グレーさんを英国紳士(注:当時は英国領)として,スポーツマンシップやマナー,英語の発音について厳しく教えてくれたと書いています。

彼はホッケーと言わずにホッキーと言っていました。プロテスタント の彼は,スポーツ選手は禁酒禁煙」と非常に厳しく教えていたようで,ホッケーの練習の時はお酒を飲めなかったと当時の思い出を書いている学生もいました。発足当初は正式な体育部でなかったホッケー部は他の部と比べるとお金がなかったようで,学生達がお金がないと言うとグレーさんがチャリティーでお金を集めてごちそうしてくれたりして,とても暖かく一人一人を育ててくれたようです。私たちはそういう人と偶然出会えてよかったです。

(5)

知り合ってから,グレーさんはよく一緒に教会にクリスマス・キャロルに連れて行ってくれたり,食事に呼んでくれたりして,その都度日本からの手紙を訳したのを手渡しました。彼からも日本あてに手紙を書いていたようです。出会った翌年私たちに長女が生まれた時にご夫妻は,主人と長男を食事に招いてくれたり,世話をしてくれたりと,家族として扱ってくれました。当時回りに日本人もいませんし,父親のような存在でした。家族のように話が出来る人がいるというのは本当に嬉しかったです。今でもモンクスタウンを通るとその頃のことを思い出します。

1年に何度かはお見舞いに行っていましたが,私たちがアメリカに移った後に,奥様はグレーさんより先に亡くなられました。アメリカから戻って直ぐグレーさんが老人ホームにいることを聞きお見舞いに行きました。グレーさんが日本滞在の時に愛用されていた聖書と古い英和辞典を「思い出」に下さいましたがこれらは後に慶応のホッケー部に寄贈しました。1968年のクリスマス前にもお見舞いに伺いましたが「残念ながらこの間亡くなられました」と言われたのが最後です。93歳でした。

(6)

今でも慶応OBのホッケー・クラブは,グレーさんの名前をとり,そして髪の毛がグレーになったという両方の意味を込めて「グレー・クラブ」と名乗り,彼の功績を称えています。彼は100年後の今でも崇められて,日本から墓参りにも来てくれています。マウント・ジェロームにあるお墓には小さな記念碑ができていますが,ここまでしてもらっているスポーツの恩人が他にいるかなと思います。昨年の100周年記念遠征の時にも慶応大ホッケー部の方々がみんなでグレーさんの墓参りをしましたが,今年も10月に慶応の現役ホッケー選手2人が墓参りに来てくれて,来年はトリニティー大学との対戦のため,また遠征を計画しているそうです。

ホッケー創立記念の式典には駐日アイルランド大使館の方も招かれて,私はその外交官達に日本語を教えていたので,日本語で祝辞を述べたと聞いています。外務次官をしていた方が家主だったこともあって,アイルランド外務省とのおつきあいができ,私は外務省の希望者に日本語を教えることになりました。

【1960年頃のダブリン】

その頃日本語の活字に飢えていたと言いましたが,当時は勿論インターネットもないし,新聞もありませんでした。1961年にホンダがマン島の125ccのレースで優勝したため,ダブリンでホンダの125ccの車が沢山売れた頃ですが,タイヤに日本語でブランド名が書いてあって,それがダブリンで目にする唯一の日本語で,街ににホンダ車が駐車してある,そのタイヤの日本語を見るのが嬉しくて仕方なかったのを覚えています。中華料理店が1軒ぐらいあっただけという,そういう時代でした。

当時,車をもっている人は少なく,大学の同僚でも持っていない人が多かったです。今の首相府の建物が大学(職場であったUCD)で,その頃はお昼がディナーでしたから,毎日お昼にダンレアリーの自宅まで帰って食事をしてまた戻ったのですが,片道15分かせいぜい20分しかかからないぐらい車は少なかったです。便利な今のDARTは未だ無く走っていたのはディーゼルの汽車で,1時間に1本ぐらいしかありませんでした。当時,自動車免許は試験を受けなくても1ポンドで買えました。車が欲しくて仕方なかったので,まずモーリス・マイナーという1000ccの英国車を中古で買って,運転はそれから自分の車で友達に教わりました。そういう人が多かったようです。渋滞というのも全くなく,駐車もどこにしてもよかったです。車を買ったので,嬉しくてしょっちゅう洗っていたのですが,そこでグレーさんと出会ったのです。

グレーさんも車をもっていて,聖歌隊の合唱を聴きにクライスト・チャーチまでよく連れて行ってもらいましたが,「今信号は赤?それとも青?」と聞くんですね。よく見えないので(笑)。そのぐらいのお歳(当時85歳ぐらい)でしたし,そのぐらい車が少なかったんです。

【日本人訪問者の世話役に】

当時,他に日本人がほとんどおらず,「アイルランドに行くなら潮田さんを頼れ」という情報が流れていたのか,日本からの来客がふらりと訪ねてくることが多くて,彼らの世話を見ることがよくありました。日本からひよこの鑑定士というのが短期間訪問するというのがありました。オスに餌を食べさせると損なので,メスを選別するために1秒に2匹とか3匹とかの性別を瞬時に見分けるという仕事をする人です。世界中で鶏舎が広まった時に需要ができたのだと思います。この分野では,今でも日本人が一番優秀だそうで,年間相当の数の人を世界中の養鶏場に送り出しているようです。自分の手ひとつで世界中を渡り歩けるというのはすごいと思いました。その頃日本人が外国に出るのは難しい時代でしたから,招待されて訪問していたはずです。

面白いのは,戦前にオックスフォード大学に留学していた人から「Dr Ushioda, Dublin, United Kingdom」というだけの宛先で手紙が届きました。ダブリンもUKだと思っていたようです。63年にダブリンで技能五輪(国際技能競技大会。2007年は11月に静岡で開催)が開催された時も,飛行場についた途端に「潮田さんという人を探してくれ」と言ったそうです。大きな海苔の缶をもってきて,「ご飯を食べないと力がでないので,これで毎日おにぎりを作ってください」と言われました。おにぎりだけでいいと言うのですが,そうもいかないので,毎日鮭を買ってきて焼いて,お弁当を作りました。その年は鮭が豊漁で安く,毎日一人一切れずつ作りましたが,焼くのが大変でした。最後の祝賀会の時に日本が第一位で,金メダル10個と銅メダル2個を取ったと聞いて,本当に嬉しかったです。当時ここには日本大使館がなく,オランダにある大使館が管轄していたので,祝賀会にはオランダから来ていました。その後ダブリンに大使館ができた時にはオランダにいた金子さんという参事官が着任されましたが,何とその方が祝賀会に来てくださった方でした。

技能五輪の日本代表団は,選手は十数人なのですが,お役人と選手たちの会社の偉い人達が付き添いで沢山来ていたという印象があります。その時私(哲)は,何の義務もないのですが,大学を休んで通訳の手伝いに行きました。また,車をもっていたせいで,いろんなところに連れて行ってくれと言われました。驚いたのは,戦後十数年しか経っていないので,軍隊から官庁や会社に入った人が多かったのか,試験の最中に試験場の中にいる私に連絡がしたい時に,試験場の外から直立不動で「潮田先生!連絡に参りました!」と大声でどなるんです。日本語であれだけ大声でどなられると,他の国の選手はさぞやびっくりしたと思うのですが,未だ若かった私にはお役所の偉い人に,どなるのはやめてくださいとも言えずに困りました。

その頃はお米がなかなか買えない時代だったので,海苔はあってもおにぎりを作るのが大変でした。お米を買うのですが,美味しいものも美味しくないものもあるので,お店で全部においをかいで確かめてから買っていました。それはプディングのためのお米で,くず米のようなものでしたが,それでないと粘り気が無いので全くおにぎりにはならないんですね。電気釜のない時代に炊いて,熱いのを我慢して握ったのを思い出しますが,それで金メダルを取れてよかったです。

当時日本では未だ食糧事情が大変に劣悪で,こちらでは食べられれば何でも美味しいと思っていました。最初こちらに一人で来ていたので,賄いつきの下宿住まいをしておりました。いつもラムチョップみたいなものが出ていたのですが,当時は毎日肉が出るなんてすごいと思いました。宗教上の禁忌から肉が食べられない金曜日だけはスモークしたニシンなどの魚や卵が出ました。今でも木曜日,金曜日は魚屋さんが繁盛しますが,当時は他の日には魚は買えませんでした。