広報文化

日愛外交関係樹立50周年記念 (潮田哲,淑子ご夫妻に聞く) 「聞き語り日愛半世紀」 第3回:チェスター・ビーティー・ライブラリーと 日本美術の紹介

<幸運な偶然が重なって>

1960年,ダブリン大学(UCD)に前年勤務した主人に続いて,1歳半の長男を連れた私(淑子)は羽田空港からパリ,ロンドンを経由してダブリンに来ました。

その後,主人は1965年にダブリンからハーバード大学に転勤し,私がそこでたまたま足を運んだフォッグアート美術館に日本の絵巻物があって,「興味があるならもっとありますよ」と,先生が見せながらいろいろと教えてくれました。今思えばこれが最初の講義のようなものですが,その印象が強く,自分もこういうことが勉強できたらいいのになあと,夢のように思うようになりました。日本の大学では日本文学を専攻していたので,版画などにある文字や経文もある程度は読めました。

主人のハーバード勤務が終わった1968年にアイルランドに戻ることになり,社会人向けに日本語を教え始めていました。生徒は,いろんな外国語は出来るので日本語をやりたいと言う人や,以前日本に住んでいた人など様々で,皆社会人でした。

ところが,丁度その翌年に,鉱山経営者として成功したアイルランド系アメリカ人実業家,チェスター・ビーティー卿が亡くなりました。卿が所蔵していた東洋美術が遺言によりアイルランド政府に寄贈されることになり,チェスター・ビーティー・ライブラリー(CBL)が設立されました。

卿は英国に住んでいたのですが,英政権が交代して,それまで政府のために随分と協力していたのにも拘わらず,莫大な税金をかけられたらしく,それに愛想を尽かしてアイルランドに引き揚げたそうです。そしてコレクションについては,アイルランド政府に寄付するということにしました。遺産の方は,自分が健康の問題を抱えていたので,英国の医療研究のために寄付したそうです。

東洋美術のコレクションはCBLになり,西洋美術はナショナル・ギャラリーに「チェスター・ビーティー・ルーム」として所蔵されています。西洋美術のコレクションのうち,卿が気に入って居間に飾ってあったゴッホの「ひまわり」は寄贈せず,後にオークションで莫大な額でせりおとされ,ナショナル・ギャラリーの関係者はため息をついたようです。因みにその「ひまわり」は当時の安田火災が競り落としたのです。

設立から少しした1970年に,CBLは中国美術が専門の学芸員を雇って,所蔵品の整理とカタログ作成を試みました。CBL側は中国語ができれば日本語もできると思ったようです。しかし日本語が分からないので急遽彼女に日本語を教える先生を探しているという連絡が日本大使館からありました。彼女が学芸員の仕事をしながら日本語を習いたいと言うので,まずはそちらに行ってみましょうということになったのが,私のCBLとの出会いです。行ってみると,卿の日本コレクションが未整理のまま手つかずで所蔵されていました。

<日本美術の仕事に打ち込むように>

更にはその学芸員から,日本語を学習しながらカタログの作成も進めたいという非現実的な要望を受け,結局は一緒に作業することになりました。最初の仕事は浮世絵のカタログを作ることでした。

以来日本のものは私が担当することになりましたが,ほぼ十年間は無報酬での学芸員でした。私のような素人が学芸員になれたのも,小さな規模のところだったからでしょうけれど,本当にいろんな経験をさせてもらいました。

米国在住時におぼろげに夢みた日本美術と,ダブリンに戻ってから偶然にも再び出会うことになりました。CBLの倉庫に入ってみると,絵巻物もあり,版画以外にもありそうだということが分かり,ここで自分の夢が膨れあがったように感じました。学生時代には,小さな文庫本で読むぐらいでしたので,源氏物語を巻物で手にとって見るなどということは考えられない体験だった訳です。本物を観ながら勉強をできるという,これほど素晴らしい体験はないと思って,自分にむち打って勉強しました。

日本語教室は教え続けていましたが,両立するのが時間的に難しくなり,日本語は他人に譲り,CBLに集中するようになりました。

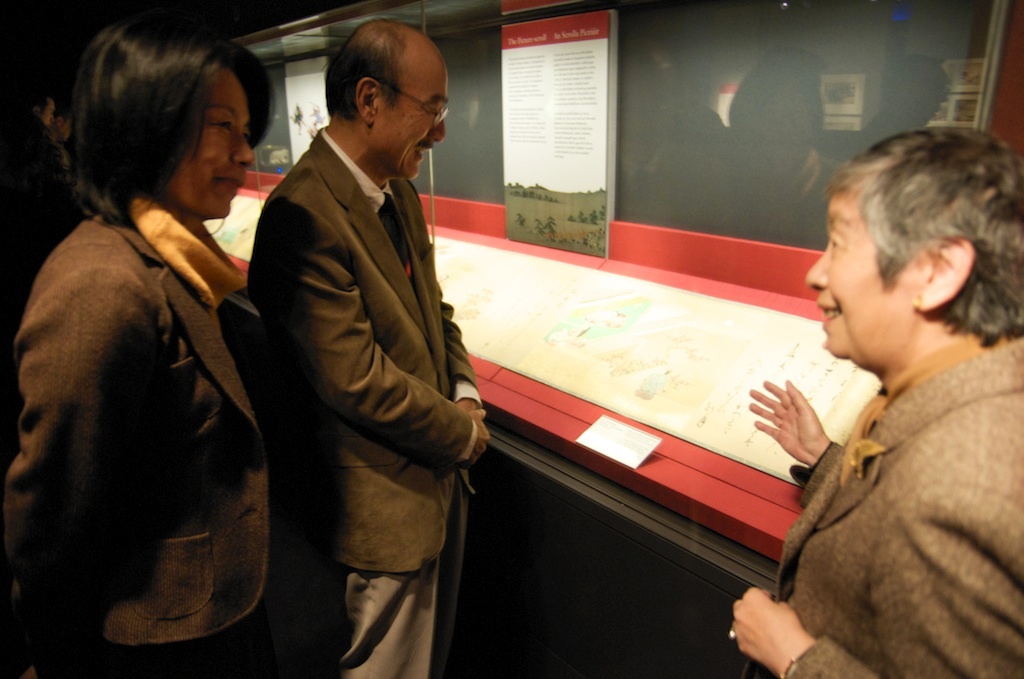

<卜部大使夫妻に日本関連特別展示を説明する潮田さん> (08年10月18日「源氏物語千年紀記念講演」にて)

当時日本では,アイルランドにそんなものがあるとは誰も知らず,政府の調査も来ていませんでした。日本人が知らないものがアイルランドに眠っていた,それを紐解きながら知らせるというのが私にとっての仕事であり,喜びでした。もし日本で既にカタログになっているようなものだったら,飛びつかなかったかもしれません。

その頃は子育てをしながら,研究者の主人がいて,友達とのおつきあいもある中で,CBLの仕事をするのは大変なことで,体も壊しました。それでも,治ったらまた仕事に戻りました。家族からは仕事を続けることを反対されましたが,医者は,病気のことを考えるよりも打ち込めるものがあったほうがよいので,無理のない程度に仕事を続けなさいと言ってくれました。家族には迷惑をかけたのですが,日本文学を外国で読む機会がなかった時に,古典の本物を展示ケースを通さず自分で手にしながら観たというのは,言葉にしがたい感激でした。

その時は,大学で日本文学を勉強していてよかったと思いました。まずは知っている先生方に聞いて,そこから輪が広がって行きましたから。専門の先生が直接指導してくれて,「ここまでやったら続きがどこかにあるはずだから,それも探してごらん」と言われ更に広がりました。

<第1回「奈良絵本国際会議」の開催へ>

日本からの研究者の来訪がきっかけとなり,CBLに「奈良絵本」があることが分かり,数年後の1978年,CBLで「第1回奈良絵本国際会議」が開かれるまでになりました。そのために,1点ずつカードの資料を作り,自費で日本に行って先生方に教えを乞い,リストを作りました。それが「反町カタログ」の元にもなりましたし,1990年にはCBLが国文学研究資料館の海外調査の対象に選ばれ,2002年には「CBL絵巻絵本解題目録上下巻」という形で刊行されました。

1985年には皇太子ご夫妻(現在の天皇皇后両陛下)がご訪愛の際にCBLにお立ち寄りになり,所蔵品についてご説明差し上げる光栄な経験もさせていただきました。それが後に所蔵品の修復にもつながりましたが,その際にかけて頂いた暖かいお言葉が非常にありがたかったです。

ら30年後になる2008年春,再びCBLで奈良絵本の国際会議が開かれ,世界中から大勢の研究者がいらして,目を輝かせながら所蔵品を閲覧していました。昨年の日愛50周年と,本年の源氏物語千年紀を記念して,CBLでは日本関連所蔵品の特別展示もしています。

CBLの所蔵品には,世界に一点しかない狩野山雪の「長恨歌画巻」や,大正まで日本に関連法律がなかったので流出しましたが,そうでなければ絶対に国外に出ないような国宝級にも準ずるような重要文化財もあります。源氏物語の4巻の巻物も重文財級です。CBLのコレクションのすごいところは,ディーラーからただ買うのではなく,現地の美術専門家に助言を仰ぎ,お墨付きのものだけを,全てビーティー卿自身の目を通して買っていることで,そのために非常に質が高くなっています。

私は学芸員としては引退しましたが,まだ修復をしないといけない大量の所蔵品を含め,日本人も知らないような日本美術の宝が,CBLには沢山あります。特に若い世代のみなさんに日本美術の外国での保存・紹介という仕事についても知ってもらえれば嬉しいです。

毎年,多数の日本文学や美術の研究者が所蔵品の閲覧に足を運ばれます。これからも,多くのアイルランド人にこうした至宝に触れてもらい,また日本人にもユーラシア大陸の反対端にある日本の宝を観て欲しいと思っています。